暴雨流冲刷:山坡壶穴的成因

作者简介:嵇少丞,加拿大蒙特利尔工学院教授、著名旅加华裔学者

暴雨是常见的气象现象,雨水顺坡迅速汇聚,形成激流,冲携山坡上的石块与砂砾,对石坡上原先小幅度的洼凹之地(例如,节理与层理交界处、岩石经风化蚀变形成的薄弱部位等)的岩石进行磨蚀、刻划、撞击与溶蚀,形成无数形态各异、大小与深浅不同的洞穴,即暴雨流冲刷坑或山坡壶穴。下一次暴雨又将山坡上新的岩块与砂砾冲进山坡壶穴,质量较大的石块或砾石沉底,对凹坑底部进行进一步研磨,不断加大凹坑的深度,而那些较小的砂粒则随山坡壶穴中的涡流对壶穴壁进行磨蚀,逐渐加大凹坑的直径。那些早先冲进山坡壶穴中的石块,在涡流的冲击下,反复研磨着坑底与坑壁,棱角磨圆了,呈鸭蛋和鸡蛋状;而那些新近才冲进山坡壶穴的石块,则磨圆度较差。

暴雨流冲刷坑在澳大利亚中部的大红山非常典型,本文将先对大红山的暴雨流冲刷坑做些简扼的介绍,然后对中国部分地区山坡上的暴雨流冲刷坑被误认为骡马驴的蹄坑(北京市门头沟区文化文物局,2001;陈保亚等,2016;苏德辰,2016),做些学术讨论。

1 澳大利亚的大红山

澳大利亚中部是一片广垠的荒漠,上面有座长3km,宽2km,拔地高度348m(海拔867m)红色的山,英文名叫Ayers Rock(艾尔斯石,地理坐标:25.3450°S, 131.0361°E),当地的原居民称之为乌鲁鲁石(Uluru Rock),Uluru的意思是“相聚集会的地方”。去过那里旅游的华人一般将之称为大红山(图1)。据说艾尔斯石这个名字是一位做地质勘探的技术员于1873年7月19日给起的,他的名字叫威廉·克里斯蒂·高斯(William C. Gosse)。那天,他横跨这片荒漠进行地质考察,于又饥又渴之际发现眼前这座红黄色的山,就像在一望无际的平地上摆着一块孤立而巨大的石头,开始他以为是幻觉,难以置信。这位地质勘探的技术员家住南澳洲,于是就用南澳州省长亨利·艾尔斯(Henry Ayers)的名字命名了这座岛山(Island Mountain)。

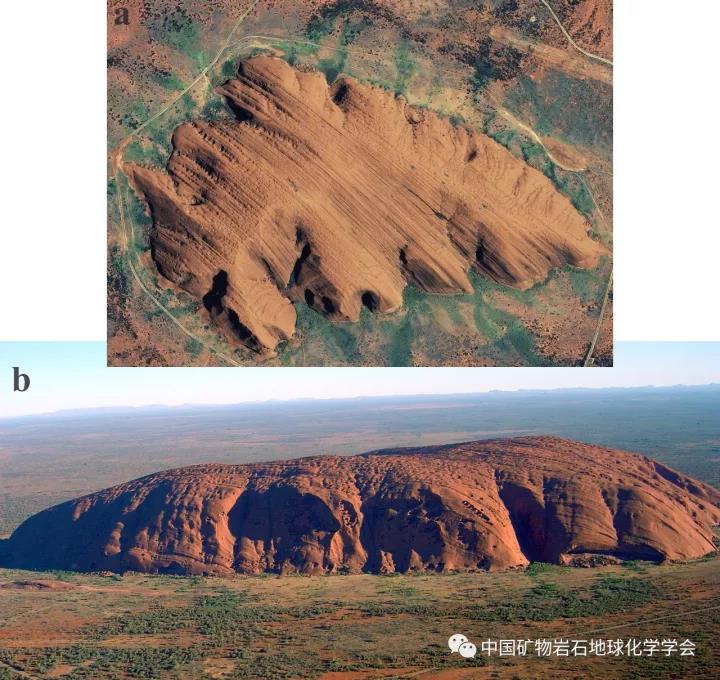

图1 澳大利亚中部大红山(Ayers Rock或Uluru Rock)的全景图

(a)俯视图;(b)侧视图

大红山出露的岩石主要是杂砂岩,内含长石(~50%,主要是钾长石,斜长石很少),石英(25%~35%)以及玄武岩的砾石(~25%),后者已经部分蚀变成绿泥石与绿帘石集合体。杂砂岩在古生代400~300Ma期间经受造山运动,岩层遭受构造挤压变形,形成区域性的褶皱,造成大红山的岩层向西南倾,倾角高达85°。

因为当地气温炎热(夏季的平均温度为37.8℃,最高温度甚至达到过46℃),岩石中的铁几乎全部转变成三价的氧化铁,山体的颜色随着太阳照射角度和天气的改变而变化。当太阳从荒漠的边际冉冉升起时,山体呈浅红色;到中午,则呈橙色;当夕阳西下时,山体则姹紫嫣红,在蔚蓝色的天空下犹如熊熊的火焰在燃烧;至夜幕缓缓降临时,它又呈神秘的黄褐色,令人称奇。

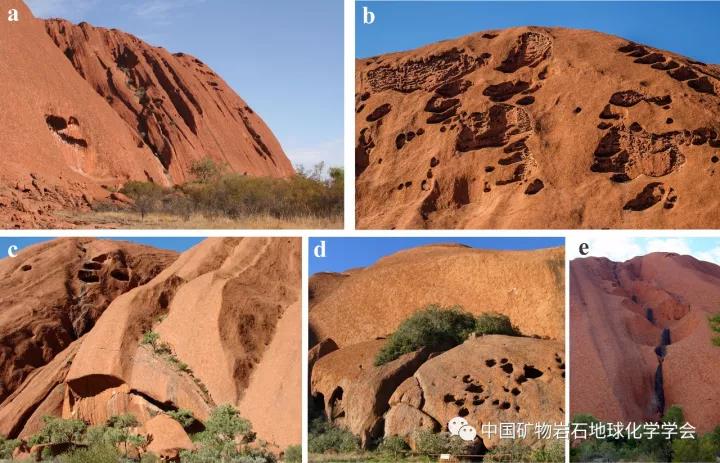

图2 澳大利亚大红山上的山坡壶穴,即暴雨流冲刷坑

大红山赤身裸体,山顶与山坡上没有土壤与植被,光滑滑的石坡上发育大小不同、形状多样、深度各异的壶穴(图1、图2),但是它们有个共同的特点,就是内壁都比较光滑,底部常常有不同磨圆度的砾石和粗砂粒。

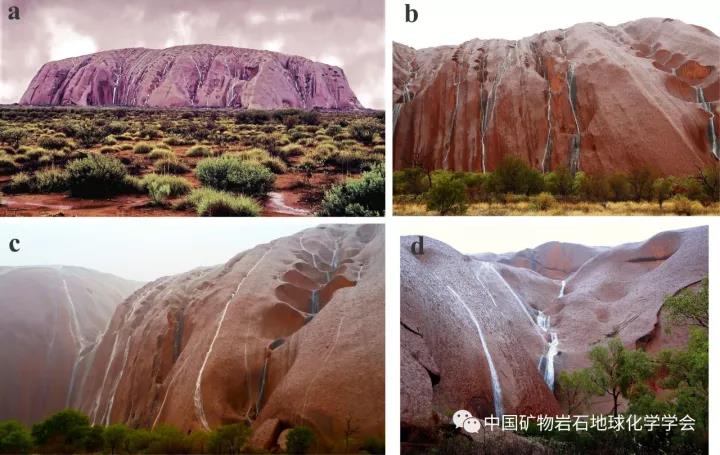

每当下暴雨(常常在夏季),大红山上形成无数条细长的瀑布(图3),雨水顺坡汇聚,形成激流,冲携山坡上的石块与砂砾,对原先小幅度洼凹之地,主要是节理与层理交界处或玄武岩砾石经风化蚀变形成的薄弱部位的岩石进行反复的磨蚀,形成一系列形态各异、大小与深浅不同的洞穴,即地质学上所说的冲刷坑或壶穴。这些山坡壶穴是无数次暴雨流反复冲刷的综合结果。

除了本文开头所述的冲刷磨蚀作用之外,顺坡的高速水流还会推动石子猛烈地撞击石面,使岩石内的破裂张开、水被压进岩石裂隙内部、细沙子也被挤进裂隙。水中携带的气泡撞进岩石裂隙内部还会产生爆破,产生新的微破裂。随之,从石头上裂解出来的颗粒或岩屑被流水冲走。

图3 澳大利亚大红山的暴雨景象图。雨水顺坡流下,进一步冲刷与磨蚀着已有的山坡壶穴

雨停之后,积水还会对山坡壶穴的内壁与底部产生溶蚀作用,使得空隙度相对较高的砂岩中的钙质胶结成分发生溶解;水与砂岩中的长石颗粒或玄武岩砾发生化学反应,形成力学强度很低的低温蚀变产物,被下一次雨水冲刷而去。上述地质过程,年复一年的反复进行,逐渐形成人们观察到的大红山的山坡壶穴。

2 是山坡壶穴还是蹄窝?

暴雨流成因的山坡壶穴在基岩裸露、光秃秃的山上尤其常见,例如,在美国加州的东南部、犹他州、内华达州、亞利桑那州的山上,这类暴雨流成因的壶穴比比皆是。

中国典型的暴雨流成因的壶穴可见于北京西山的峰口鞍(115.9992°E,39.9258°N)、牛角岭(116.9638°E,39.9638°N)和石佛岭(116.0075°E,39.9747°N)等处的基岩路面上,其中峰口鞍的侏罗系粉砂岩山坡路面上有暴雨壶穴120多个,最大直径达30cm,深度达33cm,壶穴之间的距离无规律性。牛角岭有410多个大小不等的暴雨壶穴,分布不均匀,间距变化很大(图4),基岩为钙质或泥质胶结的粉砂岩或含砾砂岩。石佛岭的暴雨流壶穴目前发现的只有几10个,由于基岩为相对致密、孔隙度小的奥陶纪石灰岩,暴雨流壶穴普遍较浅( < 6cm)。

图4 北京西山(王平镇韭菜园村)牛角岭的山坡壶穴,由无数次暴雨重复冲刷而成,却被人误认为“京西古道”上骡马驴的蹄窝。白色箭头指示山坡倾向,即暴雨流的流动方向

可惜,北京西山的暴雨流壶穴被误认为骡马驴的蹄窝,并以此想象出下列情形:明清两朝,数百年间,年复一年、运货驮煤的马骡驴,蹄子下钉了铁掌,日夜不断地穿行往来,把古道上的坚硬的基岩路面踩磨得锃光瓦亮,留下了永久的痕迹——串串蹄窝((北京市门头沟区文化文物局,2001;陈保亚等,2016;苏德辰,2016)。牛角岭所在王平镇韭菜园村还把“蹄窝”围起来开发成“京西古道”的旅游景区。

陈保亚等(2016)与苏德辰(2016)等提出北京西山基岩路面那些形态各异、深达30多cm的凹坑是打了铁掌的骡马驴日复一日、年复一年的踩出来的。

据学者邱仲麟(2016)估计,北京每人每年使用煤约250kg。据韩光辉(1996)的《北京历史人口地理》与高寿仙(2014)的《北京人口史》,明朝崇禎年间,北京人口约有70万。李自成进京与清兵入关的战争使得北京人口降至15万,顺治四年(1647) 京城人口恢复到54万。康熙二十年(1681) 时,京城人口约为64万,乾隆四十六年(1781),京城人口约78万。此后,城居人口没有大幅增加。光绪八年,城内人口仍与乾隆四十六年差不多。即使按80万计,则每年用煤约20万吨(比苏德辰说的32万吨要少很多)。

驴的负载能力不高,每次能运约100kg,行走速度不快,每年运输20万吨煤则需要约2万头驴。马的价格比驴骡高很多,当时的马多用于军事和邮驿,取其快速之长,不干驮煤之类的粗话。骡的耐力比马强,负载力比驴强,每次可以驮100~150kg。自清朝定都北京到民国初,从西山向北京运煤却主要靠骆驼。

乾隆年间的周广业在《过夏杂录》和光绪年间的孙宝瑄(1874-1924) 在日记中都写过:“京师运煤,多用骆驼”。“一驼可负四百斤(200kg),伏地装货,捆载毕,牵之即起,则力能胜任;不能即起,则所任太重,当为减去”。华学澜在《庚子日记》十二月十六日记道:“早,酌升出城,卸煤十四骆驼,共五千六百十斤”。同月十九日华学澜再次写道:“早,卸煤三骆驼,共净煤一千一百八十五斤”。可见,每驼驮煤约四百斤(200kg)。1886年,一匹骆驼售价40~50两白银(福岛安正,1886),当时一个六品官员(正局级)年薪才45两银子。

大家知道,骆驼蹄子是肉掌,无法往上打铁掌。为防骆驼磨破肉掌,人们给驼蹄套上特制的“皮布娃”(皮鞋),这也与陈保亚等(2016)与苏德辰(2016)等人的“铁掌在坚硬岩石上踩出蹄窝”假说相悖。

从澳大利亚大红山的实例分析看来,暴雨形成的水流照样可以在基岩山坡上形成壶穴。同理,过去人们以为是第四纪冰川或差异性溶蚀作用形成的山脊壶穴(韩同林等, 2000, 2001;章雨旭和刘恋,2011),也可能是暴雨流成因的。可见,不要以为壶穴必须是在水很深的河道里才能形成,而忽略暴雨流对山坡的冲刷与携带岩块对基岩的磨蚀与溶蚀作用。

有的人从“壶穴”的“壶”字联想到茶壶或水壶的形状,以为任何地方的壶穴都必须具有“口小、肚大、底平”的特点。其实不然,壶穴在不同环境形成的形态具有多样性,而且壶穴发展有个过程,先开始是浅盘子、然后深盘子、碗、桶的形状。壶穴的直径向下能否变大,主要取决于向下的岩性是否更软或更硬。若有软岩,则变大。

中国的大暴雨常发生在北方,史书上有关北京西山地区暴雨成灾的记录比比皆是,例如,据《钦定大清会典事例(光绪)》记载,“由于地表土石裸露,经大雨冲刷,往往形成泥石流,漫溢至煤路及山涧中,为煤炭运输带来困扰,众煤商共议抽取路稅以供修路之用”(邱仲麟,2016)等。

在天然的坚硬岩石上踩出深达30~35mm的蹄窝的必要条件是:数以万计的骡马驴在几百年间总按着固定的位置点反复不断地踩。然而,这是不可能的。大凡骑过马的人就知道,马不傻,它们专捡松软的草地或土上走(赛马场上都是用泥巴铺道给马跑的),不喜欢走在坚硬的石头上,特别躲避路面上的凹坑(视屏:Puddle monster,https://www.youtube.com/watch?v=Tipl_qaiktE;Some horses think that a puddle is going swallow them up,https://www.youtube.com/watch?v=nUOUHCXD8bw;Driving horse youngster afraid of puddle,https://www.youtube.com/watch?v=eXeSofg7IlU)。

有关马行为与心理学的研究书籍(e.g.,Cabell-Self,1974;Skipper,2007; Wendt,2011)写道:马最惧怕踩进较深(≥5~10 cm)的洼坑或水坑,特别是比蹄子大不了多少的坑(直径15~20cm),以防扭伤蹄腕或折断腿骨。加拿大1937年的报纸The St. John's Evening Telegram就曾专门讨论过这个问题,那时候马还是乡村居民主要的交通与运输工具。

笔者也曾在网上寻找磨坊里石头铺面上的“蹄窝”,因为驴拉着磨,沿着磨道、围绕着磨轴、拉着沉重的磨石,不断地转圈。日复一日,年复一年,磨道单位面积上的总蹄踩量应该不低任何朝代京西古道单位面积上的总蹄踩量,最有可能被踩出深深的蹄窝来。可惜,笔者没有发现任何一间磨坊里的石头铺面上出现北京西山那样的“蹄窝”(图5)。

图5 意大利古城庞贝(a~b)与罗马的古车辙痕,却无拉车骡马的蹄坑

蹄窝论者还用河北省井陉县境秦皇古道东天门关与北京西南卢沟桥石板上的车辙痕的照片,作为北京西山石坡上零星分布的凹坑是骡马驴蹄坑而非山坡壶穴的证据。但是,蹄窝论者不能回答的关键问题是:古道上为什么没有留下拉车的骡马的蹄坑?钢铁浇注的车轮或包了铁皮的车轮几百年在古道石头路面上不断地进行机械研磨,当然可以留下沟槽,路面石头因为载重车的圆车轮的接触点上的压强要比骡马驴的蹄子下面的压强高很多倍。更重要的是,千骡万马不可能来来往往总踩于同一点,它们的蹄点在行车路面上形成车辙的时间尺度(几十年、几百年)里几乎是均匀分布的,这就是有车辙沟痕的古道上却没有出现蹄坑的原因。

有趣的是,骡马驴在坚硬的天然的石面上留下蹄窝(Hoof holes)或(Hoof prints)这样的事,只在中国大陆有所报道(苏德辰,2016;中央电视台摄制的《茶马古道》视频),并作为京西古道或茶马古道的实物证据。然而,这样的石头蹄窝在欧美以及世界其他地方的古道上却从未报道过(e.g.,Conti and Saliba, 2012;Hughes,1999; Mottershead et al., 2008; Sagona,2004; Schneider,2001; Weston,2010),是这些国家的地质学家有眼不识“蹄窝”,还是他们不把山坡上暴雨流成因的壶穴当成蹄窝?

综上所述,结论是不难得出的。所以说,北京西山的京西古道、云南的茶马古道、连接湖南与广东二省的湘粤古道上所谓的蹄窝皆是暴雨流形成的山坡壶穴。

(本文来自:嵇少丞. 2017. 暴雨流冲刷:山坡壶穴的成因. 矿物岩石地球化学通报, 36(3): 531-534)

参考文献

|

Cabell-Self M. 1974. The Nature of the Horse. Arco, 217. |

|

Hughes K J. 1999. Persistent Features from a Palaeo-Landscape: The Ancient Tracks of the Maltese Islands. The Geographical Journal, 165(1): 62–78.DOI:10.2307/3060511 |

|

Mottershead D, Pearson A, Schaefer M. 2008. The cart ruts of Malta: An applied geomorphology approach. Antiquity, 82(318): 1065–1079.DOI:10.1017/S0003598X00097787 |

|

Sagona C. 2004. Land use in prehistoric Malta. A re-examination of the Maltese'cart ruts'. Oxford Journal of Archaeology, 23(1): 45–60. |

|

Saliba P C, Conti J M. 2017. The Significance of Cart-Ruts in Ancient Landscapes, Midsea Books Limited. |

|

Schneider G. 2001. Investigating historical traffic routes and cart-ruts in Switzerland, Elsass(France)and Aosta Valley(Italy). The Oracle, 2. |

|

Skipper L. 2007. Understanding Horse Behavior. Skyhorse Pub, Incorporated, 144 |

|

Wendt M. 2011. How horses feel and think. Cadmos Publishing Limited. 112 |

|

Weston G E. 2010. The Maltese cart-ruts. Progress Press, 224 |

|

北京市门头沟区文化文物局, 2001.门头沟文物志.北京燕山出版社 |

|

陈保亚,张刚,杨璞. 2016.京西古道:草原茶马古道的重要连接网络.科学中国人, 31(11): 1–4. |

|

福岛安正, 1886.自邇集平仄编四声联珠.东京不二出版株式会社(陆军文库本覆刻, 1985),卷4,〈骆驼北產〉 |

|

高寿仙, 2014.北京人口史.中国人民大学出版社 |

|

韩光辉, 1996.北京历史人口地理.北京大学出版社. |

|

韩同林,劳雄,郭克毅. 2000.关于南国冰臼群成因的商榷.热带地理, 20(1): 72–80. |

|

韩同林,劳雄,郭克毅. 2001.关于南国冰臼群成因的商榷之二.热带地理, 21(2): 189–194. |

|

华学澜,《庚子日记》,收入《庚子纪事》,第3种,十二月十六日,页140 |

|

华长卿,梅庄诗钞,收入《续修四库全书.集部.别集类》,册1533,上海古籍出版社(据辽宁省图书馆藏清同治九年(1870)华鼎元都门刻本影印), 1995 |

|

昆冈等修, 1963.钦定大清会典事例(光绪).台北启文出版社,卷951,〈工部·薪炭·开采煤窑〉 |

|

廖飞鹏,范庆澜修,高书官等撰, 1928.房山县志(民国),卷2,交通、路政.台湾成文出版社据1928版本影印(1968) |

|

吕洪波,章雨旭,王俊. 2010.北京延庆白龙潭被揭示为一巨型山谷壶穴.地质论评, 56(6): 885–887. |

|

史梦兰,《尔尔书屋诗草》,收入《续修四库全书.集部.别集类》(上海:上海古籍出版社据辽宁省图书馆藏清光绪元年(1875)止园刻本影印, 1995),册1541,卷6,〈东西淀舟行杂咏〉, 448 |

|

孙宝瑄,《忘山庐日记》(上海:上海古籍出版社, 1983) |

|

熊梦祥,析津志.见北京图书馆善本组《析津志辑佚》,北京古籍出版社, 1983- |

|

章雨旭,刘恋. 2011.山脊壶穴不能作为中国东部第四纪冰川的证据.科技导报, 29(33): 62–68.DOI:10.3981/j.issn.1000-7857.2011.33.009 |

|

周广业,《过夏杂录》,收入《续修四库全书.子部.杂家类》(上海:上海古籍出版社据北京图书馆藏清种松书塾抄本影印, 1997),册1154,卷6,〈骆驼〉 |

贵公网安备 52011502000706号

贵公网安备 52011502000706号  贵公网安备 52011502002779号

贵公网安备 52011502002779号